Die Reise beginnt am Ende: in der Kathedrale St. Peter und Paul in Lemberg, wo jeden Morgen die Beerdigung der ukrainischen Soldaten stattfindet. Gestern waren es drei, heute zwei: Bogdan, vierzig Jahre alt, und Iwan, vierundvierzig Jahre alt. Während wir am Fuße der Treppe auf die Särge warten, tropft der Schnee, der in der Nacht zuvor gefallen war, von den Simsen. Seit einem Jahr zieht der Tod von Soldaten durch die Stadt, die am weitesten von der Front entfernt ist, und durchdringt den Alltag. Die Zahl der Opfer unter den ukrainischen Streitkräften wird geheim gehalten, aber wenn man bedenkt, dass Lemberg nur eine von zahlreichen Städten ist, in denen der Tod in kontinuierlichen Schüben kommt, kann man leicht hochrechnen, dass es sich um Dutzende, wahrscheinlich sogar Hunderte von Soldaten handelt, die jeden Tag sterben. Jeder Tod trägt dazu bei, ein Zugehörigkeitsgefühl zu festigen, das sich vor dem 24. Februar 2022 erst langsam herausbildete. Genau so wird eine Nation aufgebaut, auf der unsichtbaren Masse ihrer Märtyrer.

Der Brauch hat sich so eingebürgert, dass jeder, ob Militär oder Zivilist, weiß, wie er sich zu verhalten hat: vor der Kirche, drinnen und dann wieder draußen, auf dem Rathausplatz, wo der Zapfenstreich gespielt wird. Von dort aus fährt schließlich eine Reihe von Bussen auf den Friedhof von Lychavik. Während der Beerdigungen halten Kateryna und ich uns ein wenig abseits. Wir gehen zwischen den Grabsteinen auf dem Marsfeld umher. Ich lese die Geburtsdaten: Die meisten sind aus den Achtzigern und Neunzigern, aber es geht bis ins Jahr 2003 zurück. Unter einem Blumenkranz auf dem Grabstein eines zwanzigjährigen Soldaten sind eine Flasche Whisky und eine Flasche Cola versteckt.

Ich habe Kateryna vor alledem kennengelernt, auf einem Schriftstellerfestival, aber im letzten Jahr ist sie zu etwas anderem geworden: einer aktivistischen Schriftstellerin, einer Expertin für Kampfdrohnen und Schrapnelle. Und für mich ist sie vor allem eine Fixer-Autorin.

Zu Weihnachten sagte sie ihren zwei älteren Söhnen, sie sollten sich etwas wünschen. Sie antworteten: Der Wunsch ist doch klar. Etwas ängstlich fragte Kateryna weiter: Geht es darum, dass die Ukraine gewinnt, oder auch darum, dass die Russen sterben? Beides, antworteten sie kühl. Es tat mir leid, das zu hören, gesteht sie jetzt, aber wenigstens waren sie ehrlich. Den Jüngsten, der noch im Kindergarten ist, hat sie eines Tages dabei ertappt, wie er sich mit einem Freund darüber stritt, ob die Lego-Mauer, die sie gebaut hatten, nützlicher sei, um die Russen oder um die Belarussen aufzuhalten. Im Moment sind die Belarussen ein noch größeres Problem als die neue Mobilisierung in Russland. Sollte sich diese Front öffnen, wäre die ukrainische Armee gezwungen, ihre Kräfte zu zerstreuen, und die Kämpfe würden sich bis hierher und wieder nach Kiew verlagern.

Vorläufig starten jedoch nur Jagdbomber aus Belarus. Sie überfliegen ukrainisches Gebiet, drohen gerade genug und kehren dann um. Allein gestern passierte das viermal: Viermal erfüllten die Sirenen klagend die Luft von Lemberg. Die meisten Menschen, auch wir, taten so, als gäbe es sie nicht. Aber durch einen Schulzaun sah ich eine Gruppe von Kindern mit Down-Syndrom, die nacheinander in den Keller gingen. Ein Mädchen unter ihnen weigerte sich, sich zu bewegen, es klebte mit zugehaltenen Ohren an der Wand und war wie gelähmt.

*

Auf dem Friedhof beugt sich Kateryna hinunter, um die Tropfen von einem Foto zu wischen. Das ist Doc, sagt sie, heute Abend wird Artur dir sicher davon erzählen. Und so war es. Artur – der sich in diesen Tagen eher zufällig in Lemberg aufhält, weil er sich Anfang Januar in den Schützengräben den großen Zeh erfroren hat – wird mir Folgendes erzählen:

Anfang letzten Jahres, er war damals einundzwanzig Jahre alt, studierte Artur Journalismus und war nach monatelangen, unterbezahlten Praktika gerade in der Pressestelle eines Verlags eingestellt worden. In der verbleibenden Zeit schrieb er Gedichte, er hatte ernste Absichten. In der Nacht der großangelegten Invasion, am 24. Februar, konnte er nicht schlafen. Lange Zeit betete er. Tagsüber hatte er als Freiwilliger in einer Pfarrei gearbeitet, aber während er betete, wurde ihm klar, dass die Freiwilligenarbeit für ihn nicht ausreichen würde. Also stellte er sich im Morgengrauen des 25. März ohne jegliche militärische Erfahrung in die Schlange, um sich bei den Territorialen Verteidigungskräften einzuschreiben. Im März trainierte er mit anderen Neulingen wie ihm, sie benutzten falsche Holzgewehre; im August war er in Donezk, um Schützengräben auszuheben, und im Oktober verlor er seinen ersten Kameraden: Doc.

Man muss sich ein rechteckiges Feld vorstellen, leer und flach, etwa einen Kilometer tief. Es ist gesäumt von »posadka«, dünnen Waldstreifen, etwa drei Baumreihen. Artur und Cola besetzen ein Loch an einem Ende des Feldes. Ihr Befehl lautet, die angrenzende Seite zu verminen, um den Vormarsch der Russen zu verlangsamen, die sich auf der gegenüberliegenden Seite verschanzt haben, aber sie werden durch die Schüsse eines Panzers blockiert, der unablässig auf ihre Position feuert. Wegen der starken Erschütterungen spürt Artur die Symptome eines Traumas: Kopfschmerzen, Übelkeit, Tinnitus. Als der Panzer schließlich die Schusslinie wechselt, nutzen Artur und Cola die Gelegenheit, um in den mittleren Graben vorzudringen.

Sie treffen auf den Kommandanten, der damit beschäftigt ist, die Verwundeten zu stabilisieren. Artur geht es immer schlechter, er schreit, dass er den Arzt braucht, er braucht Doc, er schreit, weil er praktisch taub ist. Aber Doc ist gerade gestorben, zusammen mit zwei anderen. Er war zweiundfünfzig Jahre alt, und für sie, fast alle in ihren Zwanzigern, war er eine Vaterfigur.

Der Panzer feuert nun in die Mitte, erneut in ihre Richtung. Schließlich trifft ein Trupp aus dem Dorf ein, aber sie sind nur zu zweit. Artur und Cola bringen Doc also alleine weg. Als wir ihn hochgehoben haben, sagt er mir, habe ich das Gewicht seiner Liebe zu uns gespürt, ich habe es körperlich gespürt. Dann setzt er hinzu: Er war voller Schrapnell.

In den ersten acht Monaten des Krieges hatte Artur keinen einzigen Vers geschrieben, für solche Dinge schien es in seinem Leben keinen Platz mehr zu geben. Doch an jenem Abend, als ihm der Kopf von den Panzerschüssen schwirrte und seine Moral auf dem Tiefpunkt war, warf er ein ganzes Gedicht hin, das so beginnt: »Vor der Grenze / schützt diese Liebe / die überall wächst / wie wilde Brombeeren.«

*

Am letzten Tag in Lemberg decken Kateryna und ich uns ein. In einem Geschäft für Bergausrüstung kaufen wir Dutzende von gefriergetrockneten Mahlzeiten: Chili con Carne, Couscous mit Huhn, Pilzsuppe, Borschtsch. Die sind super, erklärt sie, weil man das heiße Wasser direkt in die Packung gießen kann, in den Schützengräben ist das viel praktischer. Wir sagen immer »Schützengräben«, aber das Bild passt nicht: In den meisten Fällen handelt es sich um kreisförmige, in die Erde gegrabene Löcher.

Wir schließen uns Saschko an, ihrem Mann, der das Auto bereits mit den restlichen Hilfsgütern für die Soldaten beladen hat: Schlafsäcke, Thermosocken, ein Stromaggregat, das allein die Hälfte des Kofferraums einnimmt; kugelsichere Westen und Helme für uns. Wir werden nur einen Zwischenstopp in der Nähe von Winnyzja einlegen, um zu schlafen, bevor wir morgen Dnipro erreichen.

Warum Dnipro? Weil dort am 15. Januar eine Kh-200-Rakete in ein Wohnhaus einschlug. Im Moment rechnet man mit 46 Toten, 75 Verletzten und etwa 30 Vermissten: das größte zivile Massaker der letzten Zeit. Ich habe den Eindruck, dass nach einem Jahr die Orte, an denen sich die entscheidenden Schritte des Krieges abgespielt haben, miteinander verwoben sind, sie verschwimmen und löschen sich teilweise gegenseitig aus. Als ich hierherkam, habe ich das Bedürfnis verspürt, diese erstarrte Geografie auszubreiten.

Aber jetzt, wo ich vor dem zerbombten Wohnblock stehe, vor den Haufen aus Beton und Möbeln, den halbierten Küchen und Schlafzimmern, erscheint meine Absicht abstrakt. Und, was denkst du?, fragt mich Kateryna. Sie will sich vergewissern, dass ich die Ernsthaftigkeit dessen, was vor mir liegt, verstehe, und zum ersten Mal ärgert mich ihre Eindringlichkeit. Ich denke nichts, antworte ich. Ein wenig stimmt das wirklich. Das Gebäude verweist auf nichts anderes als seinen eigenen Verfall, auf die deprimierende Sinnlosigkeit seiner eigenen Zerstörung. Nachdem ich es aus mehreren Blickwinkeln fotografiert habe, frage ich mich, was die Betrachtung aus der Nähe dem hinzufügt, was ich bereits wusste (was mir jedenfalls erst später klar wird, gegen Ende der Reise: Die Gebäude und Häuser in Trümmern zu sehen, nacheinander, in einer traurigen Prozession, sich die Dynamik des Angriffs, die Toten und Verwundeten ins Gedächtnis zu rufen, ist eine notwendige Übung, eine andere, kutane Form der Absorption des Krieges).

Wir steigen wieder ins Auto. Weitere vier Stunden auf der Straße. Wir sprechen über die Möglichkeit, dass Putin stirbt oder getötet wird, dass dies für uns das sofortige Ende des Krieges bedeuten würde und dass dies für sie, für die Ukrainer, ein lächerliches Hirngespinst ist: Der aktuelle Krieg ist ein historischer Prozess, der größer ist als Putin, er würde auch ohne ihn weitergehen. Aus dem Nebel erheben sich die dunklen Silhouetten der ersten »terykon«, der Haufen dunkler Erde, die aus den Minen geholt wurden. Einige von ihnen sind sehr hoch, wie Hügel, und die Schneedecke verleiht ihnen eine ganz eigene, düstere Schönheit. An ihnen erkennen wir, dass wir nun die Region Donezk erreicht haben, Donbass, wie wir lieber sagen, obwohl das nicht ganz angemessen ist. Hier hat der Krieg neun Jahre lang nie aufgehört. Hier hat sich die Front wieder eingestellt, nachdem sich die Russen aus dem Kiewer Gebiet zurückgezogen haben, was uns die Illusion vermittelt, dass die gegenwärtige Phase des Krieges »normaler«, erträglicher ist. Das ist aber nicht der Fall. Allein im Donbas entsteht eine unüberschaubare Zahl von Leichen, die täglich im ganzen Land verteilt werden oder oft in den Lagern bleiben. Hier sind die kulturellen und sprachlichen Unklarheiten am schwersten zu verstehen, und genau hier entstehen die waghalsigsten, verschleiert apologetischen Interpretationen der russischen Aggression.

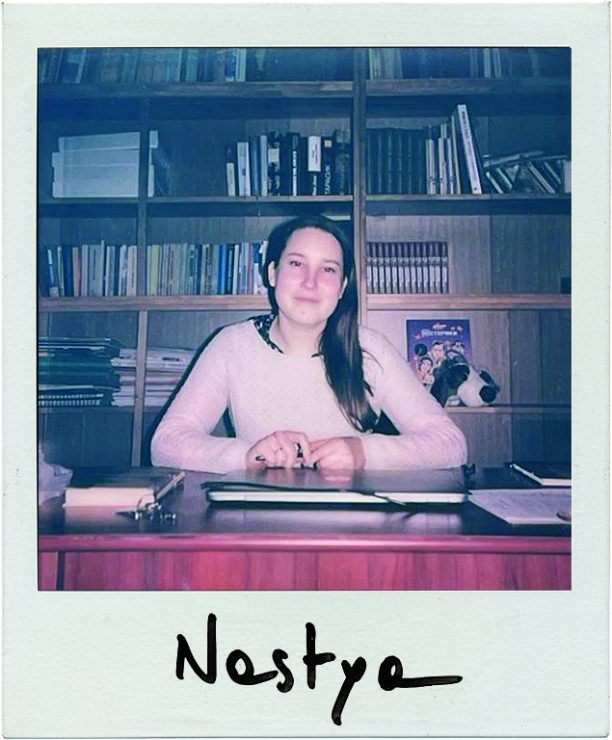

Um die letzten zehn Jahre in den besetzten Gebieten zu rekonstruieren (oder vielleicht um dies gerade zu vermeiden), habe ich mich für eine einzige Geschichte entschieden. Eine kleine Geschichte über die familiäre Diaspora, die in dieser Gegend gar nicht so ungewöhnlich ist und die man mit »Drei Frauen aus Lugansk« betiteln könnte. Die Hauptfigur, Nastja, wurde in Russland geboren, ihr Vater war dort in der Armee, kämpfte in Tschetschenien und starb unter nie geklärten Umständen im Jahr 2000, als sie sechs Jahre alt war. Nach seinem Tod beschloss Nastjas Mutter, eine Journalistin, sie und ihre älteste Tochter, Katja in die Ukraine zu bringen, nach Lugansk, wo ihre Großeltern lebten. Nastja und Katja wuchsen im Donbass auf, besuchten eine Schule, in der sie auch Ukrainisch lernten, und nahmen als Teenager gemeinsam an einigen unscheinbaren pro-ukrainischen Demonstrationen teil, die von den Separatisten toleriert wurden. Eines Frühjahrs fuhren die Mutter und die Töchter nach Kiew, um Nastjas 20. Geburtstag zu feiern, aber nur die Mutter kehrte von dieser Reise nach Lugansk zurück, da in der Zwischenzeit die Maidan-Ereignisse stattgefunden hatten und die Spannungen im Land sehr spürbar waren.

Juli 2014: Plötzlich beschleunigt sich alles. Lugansk wird besetzt. Nastjas Mutter hört auf zu arbeiten, weil es sinnlos ist, denn in den Gebieten herrschen nicht mehr die Mindestvoraussetzungen für Journalismus, ja nicht einmal die Mindestvoraussetzungen fürs Überleben: Es gibt keinen Strom und keine Generatoren, und das in einem sehr heißen Sommer. Aber wegen ihrer Eltern kann sie nicht weg. Telefonanrufe in die Ukraine sind gefährlich, also schreibt sie ihren Töchtern nachts lange SMS, nur um sie wissen zu lassen, dass sie noch am Leben ist.

Nastja und Katja sind unterdessen weiter nach Westen gezogen, nach Lemberg. Sie haben kaum Geld, sind orientierungslos, aber es gibt keinen Grund, sich zu beklagen: In Lugansk ist es viel schlimmer. Schließlich findet Katjas Mann Arbeit, auf der Krim. Und dort, auf der Krim, sah Nastja die beiden zum letzten Mal, im Jahr 2016, nach einer komplizierten Reise.

An dieser Stelle der Geschichte bricht Nastja in Tränen aus. Vermutlich liegt es daran, dass sie ihre Schwester nicht mehr sehen konnte, aber ich warte darauf, dass sie es mir sagt. Als sie sich ein wenig beruhigt hat, fährt sie fort, noch immer unter Tränen:

Von der Krim zogen Katja und ihr Mann erneut um, diesmal nach St. Petersburg, es gab da ein besseres Angebot. Und letzten November, nachdem Putin die Mobilisierung angeordnet hatte, flohen sie von St. Petersburg nach Argentinien. Aber sie und ihre Schwester haben trotzdem nie wieder miteinander gesprochen, auch jetzt nicht, wo es wieder möglich wäre. Katyas letzte Nachricht stammt vom Februar letzten Jahres und lautet in etwa so: »Mach dir keine Sorgen, Nastja, die Ukraine wird in zwei Hälften geteilt werden, das ist ein Krieg zwischen Russland und dem Westen, ihr habt nur das Pech, dazwischen zu stehen.« Ihr. Ihr Ukrainer. Irgendetwas ist mit ihr geschehen, sagt Nastja, in den letzten Jahren auf der Krim und in St. Petersburg.

Und so sieht es jetzt aus: Nastja in Lemberg, wo sie nur noch Ukrainisch spricht, ihre ältere Schwester, Katja, die Putins Krieg unterstützt, in Argentinien, ihre Mutter in der Mitte, in der besetzten und umkämpften Region Lugansk. Fast eine grafische Darstellung des Konflikts. Dennoch fühlte sich Nastja am 24. Februar privilegierter als andere, denn sie war vorbereitet: Sie hatte bereits ein ähnliches Erwachen erlebt, hatte schon einmal ihr Leben verloren, ihr Leben in Lugansk.

*

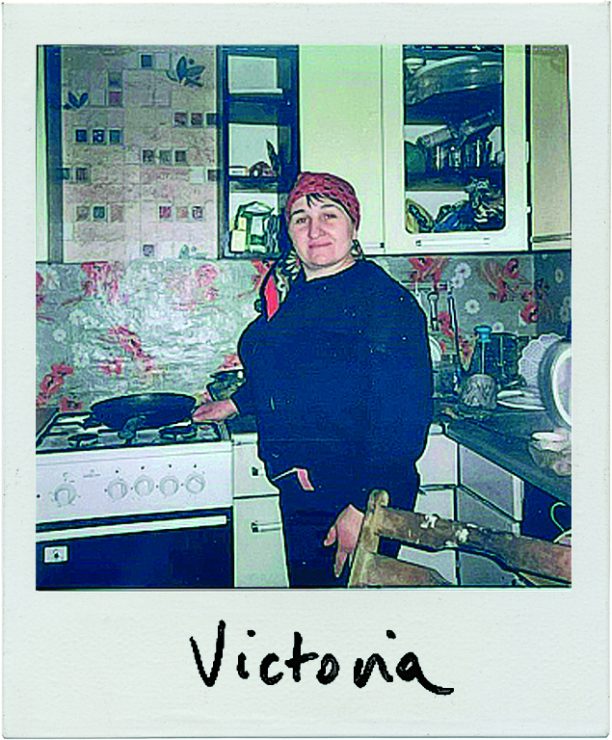

Wir verbringen die Nacht in der Nähe von Dmytriwka, auf dem Gut von Victoria und Bogdan. Die Bezeichnung »Gut« erweckt vielleicht den Eindruck von etwas Prächtigerem, als es tatsächlich ist, aber Victoria und Bogdan besitzen vierzig Hektar Land, auf denen sie alles Mögliche anbauen, vor allem Weizen und Mais. Letzten Sommer, als viele Bauern von den Russen gezwungen wurden, ihre Ernte verrotten zu lassen oder zuzusehen, wie sie verbrannte, haben die beiden ihre Ernte verkauft.

Victoria hat Wareniki, die ukrainische Version von Ravioli, für uns zubereitet. Sie bietet sie uns zusammen mit einem selbstgemachten Wodka in der rötlichen Farbe eingelegter Walnusskerne an. Anfang letzten Jahres hatten Victoria und Bogdan ihre zweite Kuh gekauft, sie war trächtig, und die beiden waren überglücklich. So sehr, dass Victoria am Morgen des 24. Februar, als ein Freund ihr von der Invasion erzählte, nicht daran glauben wollte. Dann ertappte sie sich dabei, wie sie die Kuh anflehte, nicht zu gebären, bevor der Krieg vorbei war. Aber es dauerte länger als erwartet.

Als die ersten ukrainischen Soldaten eintrafen, wartete Victoria mit ihren Wareniki am Straßenrand auf sie. Sie waren alle jung, sagt sie, und schön. Seit diesem Tag macht sie damit weiter, ja, hat diese emotionale Geste, was es anfänglich noch war, gar in eine strukturierte Aktivität umgewandelt, an der Frauen jeden Alters aus dem Dorf beteiligt sind. Sie bereiten täglich bis zu tausend Wareniki vor, frieren sie ein, und wenn ein Konvoi vorbeikommt, stehen sie zur verabredeten Zeit am Straßenrand mit Verpflegung für die Soldaten bereit.

Sie helfen auch den Verwundeten im Krankenhaus, so gut sie können, es kommen viele von ihnen. Es ist nicht immer einfach. Am Tag der Bombardierung von Swjatohirsk stand Victoria neben einer verwundeten Frau und bemühte sich, Kleidung für sie zu besorgen, als deren Sohn, im Teenageralter, hereinkam, unverletzt und aufgekratzt: Ein Freund hatte ihm am Telefon erzählt, dass die Russen auf dem Land endlich all diese »khokhly« töten würden, eine der meistgebrauchten abfälligen Bezeichnungen, die die Russen für Ukrainer vorsehen. Victoria war schockiert, verzog aber keine Miene.

Das Leben mit Hass ist eine Konstante in dieser Gegend. Überall gibt es russische Kollaborateure. Vor einigen Wochen, erzählt Victoria, haben andere Freiwillige ukrainischen Soldaten Wareniki angeboten: Vierzehn starben, vergiftet. Das Fleisch der Füllung war von verschiedenen Personen beigesteuert worden, und es war nicht möglich, die Verantwortlichen auszumachen. Als ich zurückkam, konnte ich im Internet keine Belege für den Vorfall finden – möglicherweise handelte es sich um ein Gerücht.

Irgendwann während des Abendessens erhält Victoria einen Anruf und führt ein langes Gespräch. Als ich sie bitte, mir zu erzählen, worüber sie sprach, zeigt sie mir ein Bild eines Plastikwerkzeugs: Man kann damit Granaten an Drohnen befestigen. Es wird verhandelt: eine Lieferung von Wareniki im Austausch für diese Plastikteile, die jemand in der Stadt mit einem 3D-Drucker herstellen würde.

*

Im Bett spüre ich durch die Nähe der Front eine ganz besondere Spannung. In der Nacht zuvor wurde Kramatorsk bombardiert, die internationalen Medien haben darüber berichtet, aber auch Pokrowsk, das viel kleiner ist und über das niemand spricht, wurde lange Zeit bombardiert. Ich stelle mir vor, wie das Haus von Victoria und Bogdan im Handumdrehen von den Raketen, die ständig auf die Region niedergehen, dem Erdboden gleichgemacht werden könnte.

Doch der Schlaf ist nur von kurzer Dauer. Wir brechen wieder auf, sobald es hell wird. In Kramatorsk ist es schwierig, ein Fenster zu finden, das nicht verriegelt ist. Bei der Bombardierung des Bahnhofs am 22. April wurden sechzig Zivilisten getötet und mehr als hundert verwundet. Vor zwei Tagen schlug eine Iskander in einem Wohnkomplex ein, mit einem weniger augenfälligen Ergebnis: vier Tote und acht Verletzte. Im Gegensatz zu der Kh-200, die das Gebäude in Dnipro zerstörte, handelt es sich bei der Iskander um eine Präzisionsrakete; die Russen müssen die Koordinaten falsch eingegeben haben. In dem Wohnhaus gegenüber dem zerstörten Gebäude steht ein Mädchen auf der Fensterbank. Sie zieht die Vorhänge aus dem zerbrochenen Glas, dann kehrt sie die Trümmer mit einem kleinen Hirsebesen zusammen. Als sie bemerkt, dass ich sie fotografiere, winkt sie mir traurig zu.

Wir übergeben den Stromgenerator an Andrij, einen Drohnenoperator, und lassen Kramatorsk hinter uns. Saschko warnt uns, dass wir von nun an besser nicht mehr angeschnallt sein sollten. Die Kontrollpunkte werden immer zahlreicher, bis zum Ende des Tages werden wir mindestens zwanzig passiert haben.

Wir kommen in der Nähe von Tschassiw Jar an. Die nächste Stadt auf der Karte ist Bachmut, seit Wochen das Epizentrum des Krieges. Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Berichts ist sie noch nicht gefallen, aber fast eingekesselt, und es wird wohl nur noch eine Frage von Tagen sein. Die nächste Stadt ist Soledar, das bereits von den Russen eingenommen wurde. Eine dunkle Energie scheint von dort auszugehen, aber ich weiß, dass es nur eine Einbildung ist. Die Artillerieschüsse hingegen sind echt und anhaltend. Der Schnee der letzten Stunden absorbiert alle Geräusche, darunter auch die der Schüsse. Sie folgen in gleichmäßigem Tempo aufeinander, gar nicht hektisch, sondern schläfrig, als sollten sie ewig andauern.

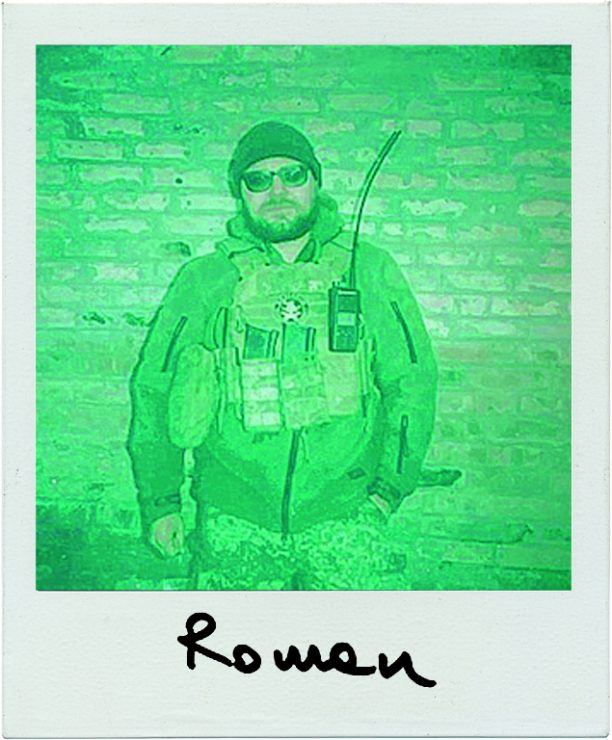

Roman ist deswegen hier, wegen der Artillerie. Er nimmt mich mit zu »seinem« Raketenwerfer, der zwischen den Ästen getarnt ist. Ein altes Modell, aus sowjetischer Produktion, unbequem und auch schlecht geschützt, aber man sieht, dass Roman ihn liebgewonnen hat. Die ersten drei Wochen der Invasion lebte er Tag und Nacht im Wageninneren, zusammen mit zwei anderen. Sie schliefen aneinandergedrückt auf dem einen Sitz. Das Problem ist, dass die Munition für diese Art von Raketenwerfern knapp ist. Sie warten auf den von den Alliierten versprochenen Nachschub, aber wer weiß, wann der eintrifft. Mit Handgesten erklärt mir Roman, dass in der Zeit zwischen der Zusage der militärischen Mittel und ihrem Eintreffen zahlreiche Soldaten sterben, Soldaten wie er. Sterben, fügt er mit einem Lächeln hinzu, sei immer noch besser, als gefangen genommen zu werden. Die Behandlung der Artilleristen durch die Russen ist bekannt, neunzig Prozent von deren Verlusten gehen auf ihr Konto.

Im Hof nebenan hat er ein Mittagessen für uns zubereitet. Wenigstens schlafen sie jetzt nicht mehr im Raketenwerfer. Sie wohnen in Behelfshäusern und ziehen alle zwei Wochen um, damit man sie nicht orten kann. Wir essen im Stehen, während Roman mir von seinem Job vor dem 24. Februar erzählt, er war Lehrer, und von den foreign fighters, die damals hier waren: Sie waren sowohl in Afghanistan als auch im Irak gewesen, aber das Schlimmste, sagten sie, hätten sie im Donbass erlebt.

Wir machen ein paar Fotos, und als wir abreisen wollen, wird mir klar, dass Roman uns gerne bei sich halten würde. Nach elf Monaten in diesem Leben, das nur durch vier Tage Urlaub unterbrochen wurde, sehnt er sich nach einem anderen menschlichen Umgang. Aber wir haben eine Verabredung mit einem Infanteristen in Slowjansk. Infanterist?, sagt er. Die erkennt man an ihrem Blick.

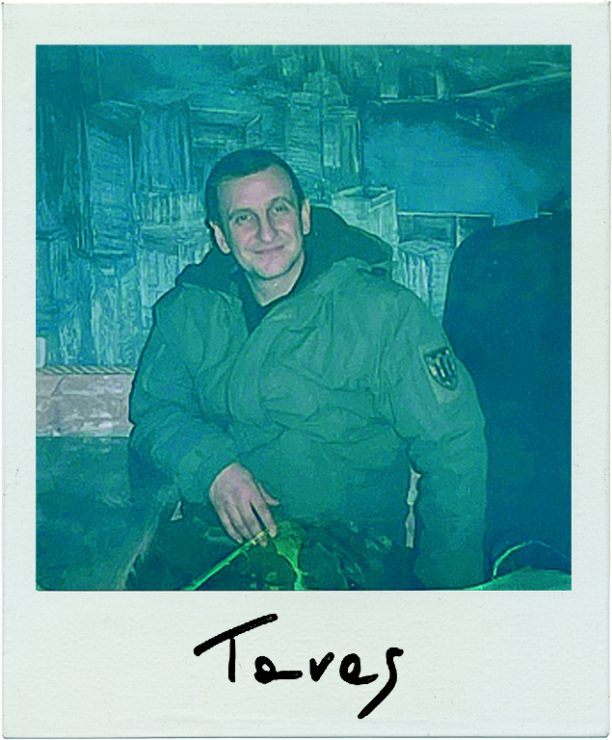

Ich verstehe sofort, was er meint, als ich Taras die Hand gebe. Er ist vierzig, so alt wie ich, und hat genau diesen Blick. Vor dem 24. Februar hat Taras in einem internationalen Unternehmen gearbeitet, ist gereist, hat Englisch gesprochen. Im Jahr 2012 war er nach Moskau versetzt worden. Das Ausmaß der anti-ukrainischen Propaganda, die ihm dort begegnete, hatte ihn schockiert, und das war vor dem Krieg im Donbass, vor der Maidan-Revolution, vor allem. Im Fernsehen war ständig von ukrainischen Nazis die Rede, so dass selbst er nach einer Weile zu zweifeln begann. Als er in der U-Bahn auf Ukrainisch mit seinen Kindern sprach, war die Unduldsamkeit der Russen spürbar. Sie bereiteten diesen Krieg bereits vor, erzählt er mir jetzt. Er sagt mir: Es geht nicht darum, ob die Russen gut oder schlecht sind, sondern darum, dass ihr Geist schon zu lange vergiftet ist.

Taras hatte keine Lust auf Waffen oder die Armee. Er hatte sich vor dem Militärdienst gedrückt, und mit drei minderjährigen Kindern hätte er das auch nach der Invasion noch tun können. Stattdessen stand er am Morgen des 24. Februar in der Warteschlange für die Einberufung. Seitdem ist er an der Front. Er hat mehr getötet und die Seinen sterben sehen, als ein gesunder Geist ertragen kann, und er ist noch genug bei Bewusstsein, um dies zu erkennen.

Er erzählt mir aus erster Hand, was wir alle mit einigem Unglauben aus den Medien erfahren haben: von den Wellen russischer Soldaten, die an die Front geschickt wurden, um abgeschlachtet zu werden, nur um Stellung zu beziehen. Ein menschlicher Preis pro Laufmeter, wie er nur in den blutigsten Schlachten der Geschichte vorkommt. »Ich bin es leid, sie zu töten«, sagt Taras mit dumpfer Stimme. »Ich fühle mich mindestens zehn Jahre älter als damals, als ich an die Front ging.«

Vor zwei Tagen haben sie viele ihrer eigenen Leute verloren. Sie konnten die Leichen nicht bergen, weil die Russen das Gebiet und die Leichen selbst vermint haben. All dies erzählt er ohne eine Spur von Kriegsbegeisterung oder Wut, nur mit großer Müdigkeit und einem grimmigen Gefühl der Unausweichlichkeit. Hier ist ein Mann, der in einem normalen Leben normalen Dingen nachgegangen ist und der seit einem Jahr zusieht, wie Menschen sterben und töten, der in Schlammlöchern schläft und inzwischen sogar seinen eigenen Tod vollständig akzeptiert hat. Als wir das Gespräch beenden, weiß ich nicht, wie ich mich von ihm verabschieden soll, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber er erwartet auch nichts von mir. Im Laufe der Tage wird es der Tod in seinem Blick sein, der mich mehr belastet als jedes andere Bild, das ich abgespeichert habe.

*

Entlang der Straße nach Isjum ist alles zerstört. Ausgebrannte Auto- und Panzerwracks, Häuser ohne Dächer, durchlöcherte Wände. Alle hundert Meter weist ein Schild auf das Vorhandensein von Minen hin, und ab und zu taucht ein schwarzes Z auf, das zur Verunstaltung aufgesprüht wurde. So geht es Kilometer um Kilometer. Nach einer Weile wird die Landschaft der Verwüstung eintönig. Ich ziehe mich in mein Telefon zurück, die Verbindung funktioniert immer wieder. Auf Telegram werden Spendenkampagnen für den Kauf von Drohnen gestartet. Auf Twitter trendet der Hashtag #Wagner.

Am 1. April 2022 wurde Isjum offiziell von den Russen besetzt, nach einer monatelangen Schlacht zwischen den Flussufern. Die Nachrichten von diesem entscheidenden Frontabschnitt waren spärlich, bruchstückhaft und zurückhaltend. Nach der russischen Besetzung herrschte in der Stadt eine absolute Dunkelheit, die den ganzen Sommer über bis zur Gegenoffensive im September anhielt. Yurii gehörte zu den ersten ukrainischen Soldaten, die in das befreite Isjum kamen: Er erzählte mir, dass er so viele von den Russen zurückgelassene Waffen und Munition fand, dass er sich entscheiden musste, welche er mitnehmen und welche er zurücklassen sollte.

Wir passieren einen immer noch erstaunlich bewohnten Teil der Stadt. Wir nehmen eine schneebedeckte Nebenstraße und parken das Auto am Waldrand. Es ist verboten, den Wald zu betreten, obwohl der unberührte Schnee so einladend ist, aber Kateryna versichert mir, dass dieser Wald entmint ist. Die Massengräber in Isjum haben weniger Aufsehen erregt als die in Butscha, aber nur, weil sie später kamen. Wie in Butscha waren es auch hier die Überlebenden, die auf das Gebiet der Gräber hinwiesen, das einzige, in dem die Russen erlaubten, die Leichen zu bestatten, in aller Eile, höchstens in eine Decke eingewickelt. Hunderte wurden exhumiert. Sie wurden zur Identifizierung mitgenommen. Was wir jetzt im Kiefernwald vorfinden, ist eine Fläche von leeren rechteckigen Löchern, dunkle Risse im Schnee, so weit das Auge reicht, in denen jeweils ein nummeriertes Holzkreuz steht. Es ist Abend, das Licht reicht gerade aus, um ein paar Fotos zu machen, aber keine, die eine Vorstellung vom Ausmaß des Friedhofs vermitteln. Zurück im Auto, schreibe ich nur: »Prüfen, ob sich die Tuberkulose in Isjum wirklich ausbreitet.« Meine Notizen werden immer spärlicher, die Kommentare verschwinden gänzlich. Inzwischen notiere ich nur noch die nackten Informationen.

*

Die Weiterfahrt nach Charkiw scheint unmöglich. Die Straße ist plötzlich und ohne Vorwarnung blockiert, wir nehmen eine Nebenstraße und folgen ihr, bis wir angesichts des Schnees und der Trümmer erkennen, dass das keine gute Idee war. Wir brauchen eine Viertelstunde, um umzukehren, weil beide Seiten vermint sein könnten. Ich stehe kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Wir sind zwischen drei Kontrollpunkten gefangen, die uns immer wieder zurückschicken, bis wir die Umleitung finden. Als wir etwa zwei Stunden später in Charkiw ankommen, ist es nicht mehr lange bis zur Ausgangssperre. Die Stadt ist dunkel, ausnahmsweise. Die sowjetischen Monolithen reihen sich aneinander, schwarz, ich spüre noch das Majestätische. Vor dem 24. Februar hatte Charkiw fast anderthalb Millionen Einwohner, aber schätzungsweise achthunderttausend verließen die Stadt in den ersten Wochen. Einige werden in der Zwischenzeit zurückgekehrt sein, aber nicht genug, um die Stadt nicht leer erscheinen zu lassen.

Gerade noch gelingt es uns, Essen zum Mitnehmen zu kaufen und die Schlüssel für eine Wohnung abzuholen. Tanja, die diese Unterkunft für uns gefunden hat, rät uns, uns nicht zu sehr von den Sirenen erschrecken zu lassen, sie seien sehr laut und könnten jeden Moment losgehen: Neun Uhr abends und vier Uhr morgens seien die Lieblingszeiten der Russen für Bombenangriffe.

Wie vorhergesagt, ertönt die Sirene im Laufe der Nacht zweimal, aber ich erfahre es erst am Morgen, weil ich es mit den Schlaftabletten übertrieben habe. Die Explosionen in der Stadt um halb neun höre ich dagegen sehr gut: zwei, dicht nebeneinander. Ein Geräusch, das auf tiefen Frequenzen vibriert, nicht nur des akustischen Spektrums, sondern auch – so denke ich mir in diesem Moment – der Seele.

Saschko und ich kochen den Instantkaffee, dann stehen wir mit Kateryna im Flur und warten. Es scheint der sicherste Platz im Haus zu sein. Gerade als es nötig war, hat die Sirene nicht funktioniert. Ein weiterer Nachteil der Grenznähe: Die Bomben treffen oft vor dem Alarm ein. Auf der Alarmkarte ist die Region Charkiw jetzt rot, aber innerhalb weniger Minuten leuchtet die gesamte Ostukraine auf. Um mir die Zeit zu vertreiben, überfliege ich die E-Mails: Die New York Times hat beschlossen, ihren Newsletter über den Krieg einzustellen, weil er bereits länger dauert als vorhergesagt und vor allem weil kein Ende in Sicht ist. Kurzum, es ist an der Zeit, ihn als etwas Normales zu behandeln. Wir haben also keine Aufmerksamkeitsreserven mehr, die Ukraine hat keine Munitionreserven für die Raketenwerfer mehr, aber Russland gehen die Reserven an Raketen, die es abschießen könnte, nicht aus, und auch nicht die an Männern, die es an die Front schicken könnte, ebenso wenig wie der Wille, dies zu tun.

Die Kh-200 schlugen in eine Universität und das dahinter liegende Wohngebäude ein. Als wir vor Ort eintreffen, sind die Bergungsarbeiten bereits im Gange. Spezialkräfte und Zivilisten räumen Schutt weg, kehren, tragen Suppentöpfe. Die Universität liegt in einem zentralen, wohlhabenden Teil der Stadt: einen Block entfernt befindet sich ein Bang&Olufsen-Geschäft. Glücklicherweise ist es Sonntag, die Zahl der Verletzten wird sich auf fünf beschränken. Auf den Gesichtern der Menschen, die sich am Ort des Geschehens drängen, entdecke ich keinen Ausdruck von Wut oder Entmutigung, nur eine ungewöhnliche Betriebsamkeit, so dass ich mich nach einer Weile im Weg fühle.

Wir steigen wieder ins Auto. Außerhalb der Stadt kommen wir an einem zugefrorenen See vorbei, auf dem einige Menschen Schlittschuh laufen, spielen und angeln, aber ich bin misstrauisch gegenüber diesem kurzen Anschein einer Winteridylle, als ob meine Fantasie ihn hervorgebracht hätte.

In dem funktionalen, gemütlichen und sauberen Hotelzimmer in Kiew brechen die vergangenen zweiundsiebzig Stunden über mich herein. Vor allem die Dankbarkeit der Menschen, denen ich begegnet bin, die Dankbarkeit von Roman und Taras und den anderen Soldaten an der Front für die bloße Tatsache, dass ich dort hingekommen bin: ein Paradoxon. Und einer der wesentlichen Unterschiede, die wir nie außer Acht lassen sollten: Die Ukraine gehört zu dem Teil der Welt, der sich zeigen will, der von Anfang an wiederholt hat, komm und sieh, komm nach Mariupol, komm nach Bachmut, komm nach Cherson, komm nach Butscha. Illiberale Regime wie Russland müssen ihr Geheimnis über alles und jeden wahren.

*

Am nächsten Morgen schreibt uns Tanja, dass die zerbombte Straße in Charkiw bereits neu asphaltiert worden ist. Ich beschließe, mich an ihre Nachricht zu klammern, an die Möglichkeit der Reparatur, die in ihr aufscheint. Der Wiederaufbau in der Ukraine findet tatsächlich statt, zwar nur vereinzelt und ungleichmäßig, aber er findet statt. Das Restaurant Otamansha, in dem wir zu Mittag essen, scheint unversehrt, obwohl die Russen alles mitgenommen hatten: Computer, Geschirr, Töpfe, Möbel, Fernseher, Lebensmittel, sogar das Salz. Es wirkt, als wäre der Krieg hier niemals angekommen.

Die gesprengte Brücke in Irpin, die im März Schauplatz einer verzweifelten Evakuierung war, befindet sich noch immer in demselben Zustand, aber ein türkisches Unternehmen ist dabei, eine neue Brücke fertigzustellen. Man will die Verbindung so schnell wie möglich wiederherstellen und die zerstörte Brücke als Mahnmal stehen lassen. Nicht alle sind damit einverstanden, nicht alle wollen den Winter 2022 für immer vor Augen haben. Das ganze Gebiet westlich von Kiew liegt auf einem Grat zwischen Bewahrung des Schreckens und beschleunigter Wiederherstellung, vielleicht wird dabei etwas verloren gehen. Mit Sicherheit wird dabei etwas verloren gehen. Gleichermaßen sind die neuen Gebäude auch eine Vorausschau darauf, wie die Dörfer im Osten, durch die ich gestern gefahren bin, früher oder später wieder aussehen könnten.

Trotz aller Anstrengungen wird mir von der endlosen Liste an halb zerstörten, verkohlten Gebäuden übel. Borodjanka hält den Rekord an Verwüstung. Im ersten zerbombten Wohnkomplex, der mit seinen neun Stockwerken wie ein verfaulter Zahn dasteht und aus irgendeinem Grund bereits wie ein antikes Artefakt aussieht, haben die Russen die Rettung von Überlebenden verhindert. Diejenigen, die dort waren, sagen, sie hätten sie tagelang unter den Trümmern rufen hören. Die Wut der Russen ist offensichtlich, abnormal, irrational: Sie zerstörten aus reinem Spaß, schossen aus Panzern, legten Feuer. Und doch war auch eine klare Absicht in ihrem Vorgehen zu erkennen. Man kann es an der besonderen Verbissenheit gegen das Kulturhaus in Irpin erkennen, mit seiner himmelblauen Fassade und seinen Friesen und historisierenden Säulen – zumindest früher einmal. Jetzt ist das Dach in Stücke gerissen, die Bühne entblößt, überall klaffen Einschusslöcher. Die Ukrainer bemühen sich seit Monaten um die Anerkennung der russischen Invasion als Völkermord, eine Anerkennung, die international nur schwer zu erreichen ist, doch wenn man hierherkommt, besteht kein Zweifel daran, dass die Russen ihre Kultur gezielt auslöschen wollen. Warum sonst sollten sie der Statue des Dichters Taras Schewtschenko in den Kopf schießen? Warum, wenn nicht als Symbol für die gesamtheitliche Hinrichtung der ukrainischen Kultur? Gibt es einen speziellen Namen für diese Art von Verbrechen?

Die Kategorie der kolonialen Unterdrückung eignet sich nicht, um die Geschichte der Ukraine zu interpretieren, geschweige denn diesen Krieg, weil sie uns automatisch in eine unangenehme moralische Position bringt, und doch ist sie höchstwahrscheinlich genau die richtige.

*

Auch an dem Abend, an dem ich Kiew verlasse, gibt es keinen Strom. Die Fahrt mit dem Nachtzug nach Przemyśl, der ersten polnischen Stadt, dauert neun Stunden, aber wir müssen noch drei weitere Stunden an Bord bleiben. Vielleicht ein Problem an der Grenze. Ich stelle mir vor, dass es sich um meinen Nachbarn handelt, er ist zwanzig Jahre alt und dürfte nach dem Kriegsrecht nicht über die Grenze. Er zeigt den Grenzbeamten ein Bündel mit abgestempelten Dokumenten. Sie gehen hin und her, zögern, er aber lässt kein Anzeichen von Ungeduld erkennen.

Im Handumdrehen bin ich in Krakau. Bis zu meinem Flug habe ich noch viele leere Stunden vor mir. Kateryna fragt mich, wie die Reise verläuft, während ich versuche, mit dem schlechten Gewissen zurechtzukommen, dass ich abgereist bin – ein schlechtes Gewissen, von dem ich weiß, dass es unbegründet ist, und das dennoch anhält. Ich antworte, dass alles in Ordnung ist. Ich schalte die Telegram-Gruppen der Flugwarnungen stumm, ohne sie zu löschen. Es ist noch früh am Morgen, ich suche mir eine Frühstücksmöglichkeit. Die Aufgabe lenkt mich davon ab, über Orte und Menschen nachzudenken. Ich lasse mir Zeit. Hier habe ich so viel Zeit, wie ich will: hier, wo die Zeit noch existiert, hier, wo alles noch frei ist.